クリント・イーストウッドが監督および主演を務める最新作【クライ・マッチョ】(2022) が話題になっていますが、彼の映画を見ていると、過去の自分の作品を見つめ直しながらもさらにストーリーを拡げた作品を撮り続けているようにも思えます。

クリント・イーストウッドが撮る新しい映画を見るたびに、この場面やキャラクターは過去の作品とどこか共通する部分があるように見えるのですが、過去の作品とはまた一味違った作品に挑戦しているからこそ、今もなお現役で頑張っているのではないでしょうか。

そんなクリント・イーストウッドといえば、【ダーティハリー】(1972) で演じたハリー・キャラハン刑事のようなタフガイのイメージが強いのですが、その一方で【クライ・マッチョ】のように少年との男同士の交流を描いた映画もいくつか監督・主演しています。

そこで、今回は【クライ・マッチョ】の前に見ると参考になる【グラン・トリノ】(2009) をご紹介します。

2009年/アメリカ

原題:Gran Torino

配給:ワーナー・ブラザース

配信:[U-NEXT](PR)

![]() [Prime Video] (PR)

[Prime Video] (PR)

監督:クリント・イーストウッド

「グラン・トリノ」オフィシャルサイト

【グラン・トリノ】

クリント・イーストウッドは【ミリオンダラー・ベイビー】(2005) で監督だけでなく出演もしているのですが、その時に役者として映画に出るのはこれが最後になると語っていました。

それにもかかわらず、【グラン・トリノ】で監督および再びスクリーンの前に現れたのは、クリント・イーストウッド演じるウォルト・コワルスキーが、自分と年齢が近いことやキャラクターにシンパシーを感じたからだと述べています。

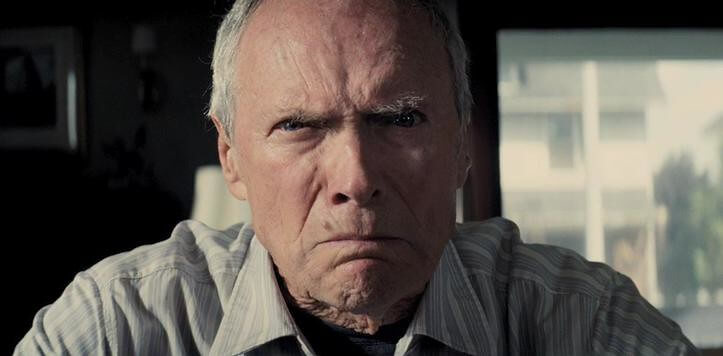

そんなクリント・イーストウッドが再び演じたウォルト・コワルスキーですが、朝鮮戦争に従軍した経験を持ち、その後はフォードの自動車工場で50年務めたという元自動車工という設定です。

頑固で気難しく、自分と違うタイプの人間を嫌うため、成長した子供たちともうまくいかず、自分の慣れ親しんだ街の周囲もアジア系住民が増えてくることに苛立ちを隠すことができませんでした。

コワルスキーはポーランド系のアメリカ人でしたが、恐らく彼と似たようなキャリアを持つブルーカラーのアメリカ人は多かったのでしょう。

そう考えると、コワルスキーのキャラクターというのは古き良きアメリカの代弁者ともいえます。

そんなコワルスキーの楽しみは、ポーチに座ってビールを飲みながらピカピカに輝いているグラン・トリノを眺めるというものでした。

映画のタイトルでもあるグラン・トリノは1972年から1976年に生産されたフォードの車種で、これまた古き良きアメリカの象徴といっていいでしょう。

ここで面白いのは、映画の中でコワルスキーは一度もグラン・トリノを運転していないということです。

彼はもっぱらグラン・トリノを眺めているだけで、普段はオンボロのトラックを運転している姿も彼のキャラクターがそのまま反映されているかのようです。

そんな孤独な生活を送るコワルスキーでしたが、隣に住むモン族であるロー一家の少年タオがギャングにそそのかされて彼の車を盗もうとしたことや、ただ自分の芝生の中に入るなと銃でギャングを脅しただけのつもりでしたが、タオや彼の姉のスーをギャングから守ってくれたと考えたロー一家は、コワルスキーに花や食事といった贈り物を届けるようになりました。

そんな彼らに最初は辟易していたコワルスキーでしたが、黒人のギャングから救ったスーと話しているうちに共感を抱いたことや、彼らのホームパーティーに招かれたことから次第に考えを改め、自分の心を開いていこうとします。

コワルスキーの隣人であるモン族というのは、ラオスやタイ、ベトナムの高地に住んでいた農耕民族でしたが、彼らがアメリカに移住した理由というのは、ベトナム戦争中にアメリカに協力したためでした。

アメリカがベトナムから撤退したことで、立場の危なくなった彼らはアメリカへと移住することになりました。

コワルスキーは朝鮮戦争で大人だけでなく子供を自らの意思で殺したという罪の意識に長年さいなまれてきました。

そのことがあったのか、彼はタオに仕事の世話を姉スーから求められたときも、最初は渋るものの、タオに仕事を任せていくうちに次第に彼に好感を抱くようになります。

自分の息子たちよりも、彼らの方に共通点があることに気づいたコワルスキーは、タオやスーに心を開いていくのですが、そんな彼らに暗い影を落としているのが、タオにグラン・トリノを盗ませようとしたギャング達でした。

彼らのいとこであるスパイダーがリーダーのギャング団による執拗な嫌がらせに怒ったコワルスキーは、ある日ギャングの1人に暴力をふるうことで、これ以上2人に関わらせないようにしました。

ですが、そのことが逆にギャングを怒らせたことから、彼らはロー一家の自宅に向けて発砲するだけでなく、タオの姉であるスーにもひどい仕打ちを行ったのでした。

自分の暴力がさらなる暴力を生んだと考えたコワルスキーは、ギャングに復讐してやるといきまくタオを落ち着かせ、暴力の連鎖を断ち切るべくある作戦を実行しようとします。

ここからは、映画のラストのシーンになるのであえて書きませんが、前半でのコワルスキーの相手に問答無用で銃を突きつけるところなどは、【ダーティ・ハリー】のハリー・キャラハン刑事を連想する人も多かったのではないでしょうか。

冒頭でも書きましたように、クリント・イーストウッドの映画は過去の映画と同じような題材を描きながら、なおかつ過去の作品とは違った深みを見る者に与えてくれます。

そのため、映画のラストでのコワルスキーの作戦というのは、クリント・イーストウッドがかって出演した【荒野の用心棒】(1965) のガンマンのようでもありますし、映画の冒頭での妻の葬儀の場面以外では一度もスーツを着たことのなかったコワルスキーが、ギャングのアジトに向かう前にスーツを購入している姿を見ると、いよいよギャングに彼が報復をするのかと思ってしまいます。

映画のラストでコワルスキーはどうしてこうした作戦をとったのかということについては、はっきりとした理由は映画では語られていませんが、映画を見た者に色々と考えさせられるものがあります。

この辺りは、映画ではっきりと語るのではなく、見る者に考えさせるような映画を作るというクリント・イーストウッドのスタイルが反映されています。

映画の中でコワルスキーは頻繁に血を吐く場面や、病院の診断後に自分の長男に電話をかける場面があります。

その場面を見ると、自分はもう余命いくばくもなく、そのためにタオやスーのためにとった作戦ともとれますし、朝鮮戦争で子供を殺してしまったことからの贖罪からとった作戦ともとれます。

あるいは、暴力からは暴力しかもたらされないという負の連鎖しか起こらないということを悟ったことからとった行動ともとれます。

【グラン・トリノ】を見ていると、コワルスキーの姿を通してアメリカの姿を見つめるクリント・イーストウッドの眼差しがひしひしと感じられるような気分になります。

そして、映画のラストでは、【センチメンタル・アドベンチャー】(1983) でホイットが叔父であるレッド・ストーバルの愛用のギターを引き継いだように、【グラン・トリノ】では、それまで一度も運転されたことのなかったグラン・トリノをタオが引き継ぎ運転することで、彼らは少年から1人の男として成長していったのでした。

なお、【センチメンタル・アドベンチャー】では、クリント・イーストウッドの息子であるカイル・イーストウッドがホイットを演じていましたが、その彼はその後作曲家となり「グラン・トリノ】でも音楽を担当しています。

「グラン・トリノ」オフィシャルサイト

©2009 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.